Ausgabe 4/2025, September

WIdO-Themen

WIdO-Geschäftsführung: Tandem an der Spitze

Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Helmut Schröder leitet künftig Dr. David Scheller-Kreinsen das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO). Der langjährige Geschäftsführer Jürgen Klauber ist Ende Mai dieses Jahres aus der Geschäftsführung ausgeschieden.

Der promovierte Volkswirt David Scheller-Kreinsen, ausgebildet unter anderem an der London School of Economics, der Hertie School of Governance in Berlin und an der Georgetown University in Washington DC, ist Autor zahlreicher Fachbeiträge zu Fragestellungen rund um die Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens. Vor seiner aktuellen Tätigkeit im WIdO war er in den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenversicherung (AOK-Bundesverband, GKV-Spitzenverband) und in der Wissenschaft (Technische Universität Berlin) tätig. David Scheller-Kreinsen wird insbesondere die Themen Gesundheitspolitik/Systemanalysen, ambulante Analysen und Versorgung, Krankenhaus und Pflege verantworten.

Der Soziologe Helmut Schröder arbeitet seit 1999 in verschiedenen Positionen im WIdO, nach beruflichen Stationen an der Universität Mannheim, bei dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), dem Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen e. V. (ZUMA) sowie dem Institut für Sozialforschung der Universität Stuttgart. Seit 2009 gehört er der WIdO-Geschäftsführung an. Helmut Schröder wird insbesondere die Themen Arzneimittel, Betriebliche Gesundheitsförderung, Qualitäts- und Versorgungsforschung, Heilmittel, integrierte Daten und Analysen sowie die WIdO-internen Services verantworten.

Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) ist damit auch in der Geschäftsführung weiterhin personell gut aufgestellt. Das Institut hat in den vergangenen fast fünf Jahrzehnten mit seinen empirischen Analysen zahlreiche Impulse zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens gesetzt – sowohl in der wissenschaftlichen Community als auch in der Gesundheitspolitik. Die aktuelle WIdO-Geschäftsführung wird auch in Zukunft mit wissenschaftlichen Beiträgen und Beratungen daran mitwirken, eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der sozialen Pflegeversicherung sicherzustellen und weiterzuentwickeln.

Fehlzeiten-Report 2025

KI und Gesundheit

Der diesjährige Fehlzeiten-Report legt den Schwerpunkt auf die Chancen und Herausforderungen von künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt.

Der aktuelle Fehlzeiten-Report bietet einen Überblick zu möglichen Auswirkungen des Einsatzes von KI auf Betriebliche Gesundheitsförderung, Arbeitsumgebungen, Führung und Beschäftigte. Darüber hinaus enthält er aktuelle Statistiken zum Krankenstand von Beschäftigten in Deutschland mit vergleichenden Analysen zu Branchen, Berufsgruppen, BeBundesländern und Städten sowie Auswertungen zu Arbeitsunfällen, Langzeitarbeitsunfähigkeit, Burnout und Kinderkrankengeld. Vor dem Hintergrund der Diskussion um hohe Krankenstände enthält der Fehlzeiten-Report erstmals einen Beitrag zur Einführung von Karenztagen und zu möglichen Effekten einer Absenkung der Lohnersatzrate.

Badura B, Ducki A, Baumgardt J, Meyer M, Schröder H (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2025. KI und Gesundheit – Möglichkeiten nutzen, Risiken bewältigen, Orientierung geben. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 69,99 Euro

Gesundheitsatlas

Osteoporose in den Regionen

Mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland haben Osteoporose. Der Gesundheitsatlas zeigt, wo die Erkrankung besonders häufig auftritt.

Osteoporose tritt im höheren Lebensalter auf, bei Frauen häufiger als bei Männern. Am häufigsten kommt sie in Sachsen-Anhalt und Thüringen vor (bei 5,8 beziehungsweise 5,6 Prozent aller über 35-Jährigen), am seltensten in Hamburg und Bremen (2,9 beziehungsweise 3,3 Prozent). Die Analyse zeigt, dass Osteoporose in ländlichen Kreisen häufiger auftritt. Außerdem findet sich ein Zusammenhang mit der sozioökonomischen Deprivation und dem Anteil rauchender Personen. Der Gesundheitsatlas enthält auch Hintergrundinformationen zum Krankheitsbild, zu Risikofaktoren und Präventionsmöglichkeiten.

Arzneimittel-Kompass 2025

Faire Preise im Fokus

Der neue Arzneimittel-Kompass diskutiert Wege zu einer fairen Arzneimittelpreisbildung

Stetig steigende Arzneimittelausgaben stellen das solidarisch finanzierte Gesundheitswesen vor große Herausforderungen. Die Nettokosten für GKV-Arzneimittel lagen 2024 mit 59,3 Milliarden Euro knapp zehn Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders ins Gewicht fallen dabei hochpreisige Patentpräparate. Der im Winter erscheinende Arzneimittel-Kompass 2025 beleuchtet die Arzneimittelpreisbildung aus unterschiedlichen Perspektiven.

Schröder H, Thürmann P, Thiede M, Enners S, Busse R (Hrsg.): Arzneimittel-Kompass 2025. Kostenmanagement in der Arzneimittelversorgung – Herausforderungen fairer Lösungen. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 42,79 Euro

Die WIdO-Seiten zum Herunterladen

Analysen – Versorgungsqualität

Die Qualität des Gesundheitssystems im internationalen Vergleich

Katharina Achstetter, Miriam Blümel, Philipp Hengel und Reinhard BusseDie Bewertung der Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen gewinnt international an Bedeutung – auch in Deutschland. Das Instrument „Health System Performance Assessment“ (HSPA) ermöglicht eine systematische Analyse zentraler Zielbereiche und sogenannter Dimensionen wie Zugang, Qualität, Effizienz und Bevölkerungsgesundheit. In Deutschland wurde zwischen 2018 und 2023 ein HSPA pilotiert, das zehn Dimensionen umfasst sowie über 100 Indikatoren enthält, und damit das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich analysiert. Beispielhafte Ergebnisse aus dem HSPA-Bericht zeigen: Die Responsiveness im ambulanten Bereich fällt im internationalen Vergleich gut aus. Hinsichtlich der systemweiten Effizienz schneidet Deutschland bei hohen Ausgaben und gleichzeitig hoher vermeidbarer Sterblichkeit schlecht ab. Internationale Vergleiche, etwa mit Dänemark, bieten wichtige Reformimpulse. Herausforderungen bestehen vor allem bei der Datenverfügbarkeit – insbesondere zu patientenzentrierten Aspekten. Ein robustes, datengestütztes HSPA bietet jedoch große Chancen für evidenzbasierte Reformen, Transparenz und eine stärkere Patientenorientierung im deutschen Gesundheitssystem.

Krankenhausversorgung nach dem KHVVG

Reinhard BusseDie Krankenhausversorgung in Deutschland wäre fast reformiert worden. Genauer: Das deutsche, immer noch historisch geprägte System (mit zu vielen Krankenhäusern und zu vielen Betten, in denen zu viele stationäre Patienten zu häufig unnötig behandelt werden, und wo gleichzeitig zu Recht stationär zu versorgende Patienten zu häufig in technisch und personell inadäquat ausgestatteten Krankenhäusern behandelt werden) hätte 2023 entsprechend dem Vorschlag der Regierungskommission reformiert werden können. Diese Reform hätte hinführen sollen zu einem System mit einheitlich definierten Leveln von Grund- über Regel- bis zur Maximalversorgung mit steigenden qualitativen Anforderungen, etwa an die fachärztliche Verfügbarkeit, mit einer Zuweisung von Leistungsgruppen, die die Level berücksichtigen, und einer Ergänzung der Vergütung weg von einer reinen Aktivitätsorientierung. Doch die Beharrungskräfte des Systems haben dies erfolgreich verhindert: Viele Vorschläge haben es 2024 nicht in das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) geschafft beziehungsweise wurden stark verwässert. 2025 werden die verbliebenen Reformen durch das Krankenhausreform-Anpassungsgesetz (KHAG) verzögert, abgeschwächt oder durch Ausnahmen ausgehöhlt. Einzig die Vorhaltevergütung wird kommen, aber sie kann die Probleme nicht ursächlich angehen.

Qualität in der Langzeitpflege - Stand und Perspektiven

Heinz RothgangDas gesetzliche System des Qualitätsmanagements hat sich seit Einführung der Pflegeversicherung erheblich weiterentwickelt und ausdifferenziert. Ursprünglich stellte es lediglich auf Qualitätssicherung bei der Strukturqualität ab. Nun wird auch die Qualitätsentwicklung adressiert, und zwar in Bezug auf Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Dennoch weisen die aktuellen Regelungen Defizite auf. Problematisch ist insbesondere, dass die gleichen Qualitätsindikatoren sowohl für die Qualitätssicherung als auch für die Qualitätsentwicklung genutzt werden sollen. Sinnvoller erscheint es, Routinedaten der Pflegekassen zu nutzen, um Pflegetransparenz herzustellen und so einen Qualitätswettbewerb zu ermöglichen. Die Qualitätsindikatoren könnten zum internen Qualitätsmanagement genutzt werden und die Qualitätsbewertungen durch die Prüfdienste nur die gravierenden Abweichungen vom Durchschnitt monieren.

Interview

Hintergrund

Qualitätssicherung mit Routinedaten: Große Unterschiede in der Klinikqualität

Christian GünsterDas Verfahren zur Qualitätssicherung mit Routinedaten (QSR) zeigt bei vielen operativen Behandlungen große Unterschiede in den Kompli-

kationsraten der Kliniken. Im Fünftel der Kranken-häuser mit den schlechtesten Ergebnissen treten im Mittel dreimal mehr Komplikationen auf als im besten Fünftel. Die Unterschiede bestehen seit Jahren. Jährlich wertet das Wissenschaftliche Institut der AOK im QSR-Verfahren mehr als drei Millionen Krankenhausfälle in rund 1.200 Kliniken aus. Qualitätsergebnisse zu 23 operativen und konservativen Behandlungen werden für die Kliniken in einem Klinikbericht aufbereitet, den über 500 Kliniken für ihr Qualitätsmanagement abrufen. Für 13 Leistungsbereiche sind die Daten zu Kliniken, die im Auswertungszeitraum mindestens 30 Eingriffe bei AOK-Versicherten durchgeführt haben, im Gesundheitsnavigator der AOK mit leicht verständlichen Symbolen dargestellt.

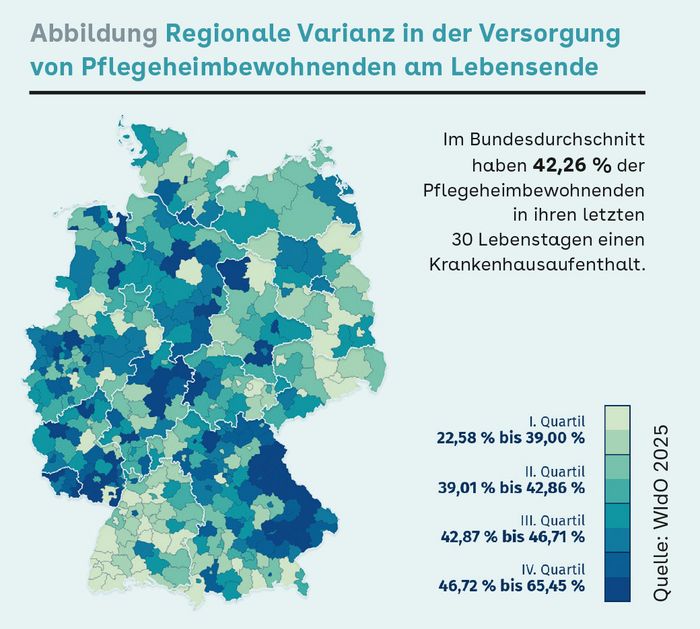

Sektorenübergreifende Messung der Versorgungsqualität: Transparenz bei Pflegeheimen

Susann BehrendtRund 800.000 Menschen in Deutschland leben in Pflegeheimen. Viele unterschiedliche Leistungserbringende sind an ihrer Versorgung beteiligt. Dass die Prozesse nicht immer reibungslos verlaufen, unterstreichen zahlreiche Einzel-studien. Das WIdO hat sich zur Aufgabe gemacht, eine flächendeckende und reguläre Erfassung der Versorgungsqualität zu etablieren. Den Kern des Ganzen bildet QCare. Aktuell zehn evidenzbasierte Qualitätsindikatoren betrachten die Schnittstellen der Versorgung im Bereich der Prävention und Prophylaxe, der Arzneimitteleinsätze sowie der potenziell vermeidbaren Krankenhausaufenthalte. QCare basiert dabei auf den Abrechnungsdaten der AOK-Kranken- und Pflegekassen. Es kann einrichtungsbezogen wiederkehrend und ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand seitens der Heime Auffälligkeiten der Versorgung detektieren.